作者:中国农业发展银行软件开发中心 赵国强 邓国平

前言

中国农业发展银行(以下简称“农发行”)作为我国政策性金融体系的重要支柱,其原有技术架构长期建立在集中式体系基础上。伴随业务规模持续扩大与政策环境不断演进,传统架构在扩展性、成本控制与系统管控等方面逐渐难以满足高质量发展需求。2024 年,农发行启动信息科技“涅槃工程”,以智能支付平台建设为试点,全面推进核心系统分布式转型。在整体架构设计层面,农发行围绕弹性扩展、高可用和高兼容性等目标,对包括应用、中间件和数据库在内的多个层级进行了系统性重构。在数据库方面,经过严谨的产品选型与多轮 POC 验证,最终选定具备高性能与高可靠性的分布式数据库 TiDB 作为新一代数据基座。该决策显著提升了系统鲁棒性、资源利用率与业务连续性,确保各项性能指标均达到高标准要求。

一、困局:集中式架构已成发展瓶颈

智能支付平台作为农发行资金流动的“大动脉”,其原先采用的集中式数据库产品逐渐显露出制约可持续发展的深层次矛盾问题。

1. 韧性不足:难以满足金融级连续性要求

传统集中式主备架构存在先天局限,在跨地域部署或极端场景时,难以实现数据“零丢失”、业务“秒恢复”。系统切换过程复杂冗长,恢复依赖链条烦琐,无法满足金融业务对连续性和实时性的严格要求。

2. 成本过高:投入与产出失衡

传统技术方案不仅采购与维护成本高昂,还存在资源利用率低的问题。大量备用资源长期闲置,逐渐成为沉没成本,导致“高投入、低产出”的结构性矛盾。

3. 生态封闭:技术发展受到制约

核心逻辑被封装在数据库黑箱之中,导致系统迭代缓慢、响应滞后,创新活力受到掣肘。同时,在集中式架构下,金融行业长期依赖进口数据库与封闭式技术体系,存在长远的技术与生态风险。

二、求变:新一代数字基座的蓝图

农发行在构建新一代数字基座、选择分布式数据库的过程中,重点围绕以下四大核心诉求展开。

1. 数据安全,强力保障

依托多副本强一致机制,通过跨地域分布式共识协议,实现同城双活、双写、数据零丢失(RPO=0)、异地容灾 RPO 趋近于零,并将系统恢复时间缩短到秒级。

2. 资源高效,智能调度

通过云原生技术,利用容器化编排与自动扩缩容机制,实现计算资源的秒级弹性供给;依托存算分离架构,支持存储容量按需扩展,使硬件投资与业务需求动态匹配,显著提升资源利用率。

3. 成本可控,摆脱依赖

破解传统 IOE 体系运维成本高、资源浪费的难题。利用分布式技术栈的规模效应与开源生态优势,在提升系统性能的同时实现资源弹性配置,显著降低综合成本。

4. 技术自主,生态开放

实现从芯片、操作系统到数据库的全栈自主可控,规避“替代性绑定”风险;优先选择兼容开放生态的分布式数据库,确保源码级可控与自主迭代能力。

三、选择:分布式数据库的综合比对

经过长达半年的技术论证与多方产品对比,农发行最终选择了技术特性与其战略诉求深度契合的分布式数据库作为数据库基座。

1. 应用与数据解耦的分布式架构

该分布式数据库采用原生分布式设计,突破集中式架构瓶颈,通过实现应用与数据库解耦,结合存算分离、自动分片等技术,可支撑 PB 级数据存储与数十万 TPS 的事务处理。

2. 金融级高可靠性与数据安全

在数据安全方面,该分布式数据库以多副本强一致机制取代传统异步复制,基于 Raft 协议实现跨机房数据强一致性,确保单点故障下 RPO 为 0,并支持秒级无感容灾切换。

3. 云原生弹性扩展

该分布式数据库具备云原生基因,重构了资源管理模式。存算分离架构支持计算与存储独立扩缩容,结合智能弹性调度能力,可有效助力降本增效。

4. 显著的成本优势

该分布式数据库通过采用标准 PC 服务器替代小型机,可显著降低硬件投入;借助弹性伸缩与灾备资源复用,可减少资源闲置,大幅提升资源利用率。

5. 开放兼容及自主可控

该分布式数据库深度适配国产芯片与操作系统,遵循开源协议,支持源码级优化与自主迭代,避免技术黑盒风险;高度兼容 MySQL 生态,降低迁移难度,同时支持与异构数据库互联,从根本上规避“替代性绑定”风险。

四、重塑:分布式架构落地路径创新

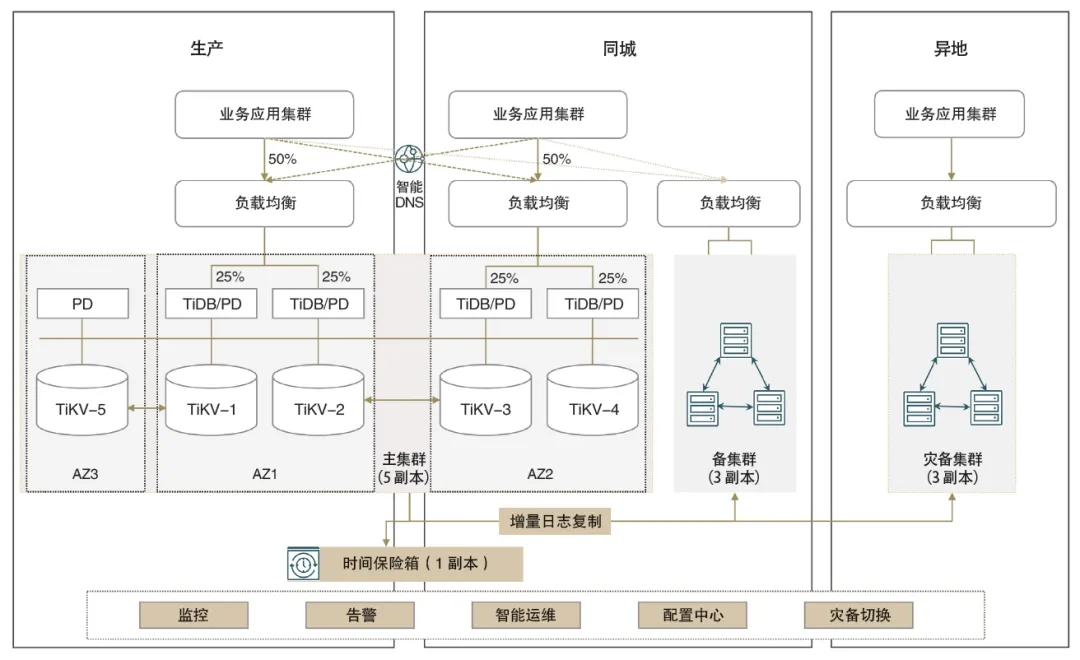

在分布式架构建设过程中,农发行并未局限于传统的“两地三中心”模式,而是与分布式数据库专家团队合作,打造了业内首创的“5+3+3+1”十二数据副本超高可用架构(如图 1 所示),构建出一套多层次、全链路、渐进式的韧性体系,标志着金融级核心系统在分布式架构演进中实现了一次重要跨越。

农发行所服务的客户均为国家级重点客户,其业务中涉及的资金支付与清算不容有丝毫差错,系统性能也必须保持绝对稳定,不允许出现任何抖动或瓶颈。“5+3+3+1”十二数据副本超高可用架构不仅在技术层面上实现了跨地域强一致、全链路零丢失与极端场景秒级恢复,更从根本上使智能支付平台摆脱了对单点、单中心及单设备的依赖,实现了从“灾备思维”到“主动防御”的战略转型,将“分布式”从一项技术选项提升为支撑本行金融安全与自主可控的战略基石,具有极强的行业示范意义。

更为可贵的是,在分布式架构建设过程中,农发行与分布式数据库专家团队并不是单向依赖,而是在实践中不断交流、共同成长。农发行以高标准、严要求推进系统建设,促使分布式数据库在高可用性、死锁处理机制、异常拦截等方面持续优化,沉淀出一系列宝贵的最佳实践。与此同时,分布式数据库的分布式架构与强大服务能力,为农发行提供了坚实可靠的数据库技术底座。双方在协作中形成了良性循环:银行业务的发展推动了产品的迭代与进步,而产品的进化又进一步支撑了银行的跨越式发展,双方真正实现了“相互促进、彼此成就”。

保稳:5 副本主集群是“金融级压舱石”

5 副本主集群具备跨中心强一致性,是系统核心稳定性的基石。该集群形成跨中心多可用区的“强一致多数派”,即使发生可用区级别的故障,业务连续性仍不受影响,真正实现了 RPO 为 0、RTO 秒级的极致目标,超越了传统金融核心系统的主备模式。

保续:3 副本逃生集群是“第二心脏”

3 副本逃生集群独创“逃生”概念,为智能支付系统配备了“第二心脏”。它不仅可在极端灾难中秒级接管核心业务,还能在日常运行中承担查询、ETL 等任务,实现了“热备即生产”的资源利用新范式。

保远:3 副本异地集群是“异地护城河”

3 副本异地集群通过跨地域低延迟同步与智能调度机制,实现了真正意义上的异地多活。无论是链路抖动还是数据中心级故障,都能在最短时间内完成切换,保障数据零丢失、业务秒恢复,使异地容灾从“备用方案”进化为“实时保障”。

保全:1 个独立备份副本是“时间保险箱”

依托快照与日志链路的双重机制,独立备份副本构建了可追溯到任意历史时间点的“时间保险箱”,成为防范误操作、逻辑错误与网络攻击的最后一道屏障。

五、成效:从架构困境到稳健新生

新的分布式架构上线后,农发行系统整体性能实现了跨越式提升。截至目前,农发行智能支付平台已累计处理超过 5000 万笔交易,业务成功率保持在 100%,整体业务处理能力提升近 10 倍。资源利用率稳定保持在 65%以上,并在流量洪峰时具备“分钟级”瞬时在线扩容能力,为未来业务发展提供了有力支撑。与此同时,系统在业务连续性和稳定性方面也迈上新的台阶。回顾这一历程,上述成效主要得益于以下几个方面。

1. 对传统架构痛点的深入理解与有效应对

新的分布式架构为系统带来了更高的容量与更强的韧性,为业务增长与同城容灾切换等提供了更坚实的保障。

2. 技术演进充分释放了系统潜能

依托云原生特性与存算分离设计,资源利用更为灵活,应对业务流量波动时可快速调度资源,既减少了对专用硬件的依赖,也提升了灾备资源在日常环境中的利用效率。

3. 实现了安全与成本的有效平衡

多副本机制保障了极端场景下的业务连续性;同时,在符合安全合规要求的基础上,依托硬件与架构优化,显著提升了整体投入效率。

4. 迁移改造过程平稳且高效

新系统对既有应用保持了高度兼容,成功将数以千计的存储过程转型为微服务程序,并依托全栈信创环境的适配与优化,实现了从底层基础设施到上层应用的全流程自主可控,为银行数字化转型奠定了坚实基础。

六、启示:分布式架构助力金融数字化变革

2024 年底,农发行智能支付平台的成功上线,为历时 11 个月的技术升级工作画上圆满句号。本次以分布式数据库平凯数据库(TiDB 企业版)作为数据基座的技术升级,不仅系统性地解决了原有架构的痛点,更探索出一条“分布式先行、云原生赋能、信创筑基”的可复用核心系统升级路径。

实践证明,金融科技转型并非简单的技术更替,而是体系重构与能力的跨越。分布式架构助力金融机构突破可扩展与性能瓶颈,提供高性能、高可用的业务支撑能力,同时增强技术自主可控性与数据安全保障。这不仅是一次技术演进,更是推动金融业实现高质量发展的又一次创新探索。

文章来源:本文转载自服务号中国金融电脑